ベルギー出身のフランス語作家として活躍するアメリー・ノートンは、日本を題材とした作品をいくつか発表している。1999年にフランスで出版された本書『畏れ慄いて』(おそれおののいて)は、彼女が日本の大手商社で働いたときのパワハラ経験をベースに書かれており、日本のカイシャ文化について作家独自の語り口で物語を創り上げている。

この物語は、ユミモトという日本の大きな商社に1年間契約で就職した若いベルギー人女性アメリーが、上司に理不尽な仕事を押し付けられたり侮辱されたりなど、陰湿な嫌がらせにあうというものだ。

「パワーハラスメント」という言葉が普及していない時代だったが、日本の経済面における輝かしい栄光の裏に、その会社組織内には抑圧的な性質が潜んでいるのだと世界に広く知らしめることになった。

1999年の夏にフランス語原作が出版され、アカデミー・フランセーゼ大賞を獲得した。この権威ある賞の影響もあってか仏語版は50万部も売れた。97年までベルギー大使だったパトリック・ノートン氏の娘が、日本の体質を告発したという話題性もあり、その2000年の暮れには藤田真利子氏の翻訳で日本語版が作品社から出版されている。

著者アメリー・ノートンの一族は、ベルギーの南にあるルクセンブルクの名家であり、祖先のジャン=バティスト・ノートンは19世紀に初代国王レオポルド1世時代にベルギーの首相を務めた。アメリーの父パトリックは外交官でアジア方面に赴任し、日本では大阪領事や東京で大使として活躍した。アメリー自身も文学界での功績が認められてフィリップ王からバロンヌの爵位を与えられている。

【以下、物語の詳細について語られますので、ネタバレが嫌な方は、ここでお引き取り願います】

日本語版によせて記された序文には、この本は「小説」であり特定の企業や個人を批判したのではないが、「体験をもとにカイシャの真実の姿を描いたつもり」であると述べられている。

日本の企業がすべてこんな体質だと思われたくないと考えてのことか、実際にトヨタから就職のオファーが来たらしい。

物語のどこまでが実体験であり、どこからが空想なのか、読者は興味をそそられるが、全体にエンターテイメントとして脚色されていると考えていいと思われる。

ただし、日本の会社員のリアルな姿にドキッとする場面もあり、作者は実際の体験から日本のカイシャの負の要素を抽出したのだろう。その象徴であるユミモト商事は、若いベルギー人女性アメリーを1年間の契約で雇用した。そして、あまりに日本的な上司たちは、入社初日から彼女をささいなことで叱責し、その後ずっと典型的なパワハラを続けることになる。

そのパワハラ内容は以下の通り。

・女性社員にお茶くみをさせる。

・ビジネスレターを何度も書き直しさせる。なぜやり直しなのか理由は説明しない。

・取引先の客に日本語で話したら気分を害され、社内で日本語を使用禁止する。

・自分の仕事がないので、許可なく郵便物の配布をしたら、その担当者が怒り、上司に叱責された。

・「カレンダーめくり」という仕事を思いつき許可も得たが、目立ちすぎて禁止される。

・ビジネスに関係ない大量の書類を、手動でコピーするように命じられる。

・他部署での仕事を手伝ったことが発覚し、よい仕事ぶりだったが叱責される。

・苦手な経理の仕事をさせられミスを連発するので、自分の能力の欠如を謝罪させられる。

・最後にはトイレ掃除しか仕事をさせてもらえなくなる。(7カ月間)

女性と職場

これに加えて、男性社会のマッチョな職場の問題点も指摘される。アメリーが働く社屋の男子社員が100人なのに対して女性社員は5人。彼女のあこがれる直属の女上司、森吹雪は29歳でただ一人の管理職だ。彼女もお茶くみ、コピー取りの雑務からはじまって長年かけてようやく出世できたので、それをアメリーにも当てはめようとする。

仕事をする女性の立場のむずかしさは、今と昔であまり変わっていないかもしれないが、さすがにこの作品は少々古臭い感じもする。商社なら女性社員がもう少し多くいてもよさそうだし、女性の婚期を25日(歳)までしか商品価値のないクリスマスケーキに例えるのは、さすがに昔話になりつつあるのではないか。

作家アメリー・ノートンは、日本へのあこがれを美しい女性フブキに託してもいる。長身で優雅な身のこなし、知性にあふれ凛として芯の通ったヤマトナデシコを、主人公アメリーは陶然として眺めて悦に入っている。仕事の面で厳しいフブキは、アメリーに辛く当たるが、アメリーがフブキに対する崇拝の念を捨てることはない。唯一、フブキが独身の男性に媚びを売るのだけは、我慢がならないだけである。

過労死

自分が能力を発揮できる仕事がないことでアメリーはストレスをため込み、さらに能力の著しく劣った経理仕事で心に病を抱えるようになってくる。

3日も徹夜で残業を続けた彼女はついに発狂し、だれもいないオフィスで裸になってデスクの上を走り回り、ゴミをかぶって気を失ってしまう。

また、巨大なユミモト商事のビルから飛び降りて、自殺するイメージもアメリーは抱き続けている。日本のサラリーマンたちのストレスからすると、世界的にも高いとされている自殺率も、このくらいですんでいるのが不思議だという。

日本人の罪悪感

商社の人間であれば、やはり外国を相手にするわけで、欧米の価値観を理解している社員も多いだろう。この小説のなかに登場するのはオーモチ副社長に象徴されるパワハラ上司や、フブキのような自律的で厳しい女性管理職だけでなく、アメリーに合った仕事を与えようとするテンシ部長や、苦境に陥ったアメリーを救えずに申し訳なく感じている社長もいる。

パワハラやセクハラについて、今の日本では意識がより高まっていると信じたいが、実際のところ精神的な抑圧が完全になくなっているとは思えない。

外国人、しかも大使の娘に対して日本の大きな商社が横暴にふるまったとあっては大問題である。当然、社内の心ある人間は、アメリーの不遇に危機意識を抱いたであろうが、会社としてその重要点にすら配慮できない程度なら、日本人の女性社員たちへのケアもお粗末なものに違いないと思われてもしかたない。

一方で、ベルギー大使の父親は、会社でなにがあろうとこの件でベルギーと日本との友好関係を損ねることをしてはならないと忠告していた。

「謝罪とへりくだり」という伝統儀式

カイシャという伝統にしばられた日本人と、外交の世界に生きるベルギー人の間で、アメリーは心と体を分離してシュールな現実に対応するしかなくなっていった。

アメリーが1年の契約を終えて退社する際、自分のミスや能力のなさを謝罪し、とことんまでへりくだって、これまでの上司の厚意に感謝を申し述べる。それが日本流の儀式であることを理解したうえで、西洋人の本当の自分を隠して、天皇に対するように「畏れ、慄いて」という様子で挨拶をするのである。

日本人の社員たちは、カイシャという組織の悪弊を克服できずに物語は終わる。秩序だった組織のルールであると信じているもの、もしくは不都合な真実だと自覚しているものが、白人の小娘によって冷静に観察され、処理され、吐き捨てられていった。

アメリーが自分に合っていない仕事を避けるために話し合いを求めるのに対して、日本のカイシャ側はそれを拒絶し、上からの指示に従うように命令する。下の人間にカイシャの論理を強要することで、実は自分もその理不尽さの犠牲者になっている。その結果、ストレスのたまった社員がプッツンし奇行に走ったり、居酒屋で職場のグチをこぼしたりするのは、すべて無駄な時間であり人生の大いなる損失であるとアメリーは見抜いている。

「郷に入っては郷に従え」で、日本流に美しくユミモト商事を去ったアメリーは、不思議な世界を経験して、もうそこには戻ってこない。無能な社員を厄介払いしたつもりが、せっかくの機会を活用できなかったことにパワハラ上司たちは気が付いていない。

むしろアメリーもしくはベルギーという異物を受け入れて、そこから欧州流の人生の楽しみ方を学んだほうが、日本人にとっては幸福なことだったに違いない。

最初に記したように、この作品は誇張のあるエンターテイメント小説なので、すべてを真実として考えなくてもいいと思う。実際にモデルになったといわれる某商社のベルギー事務所の方や、別の大手商社の社員さんたちを存じ上げているが、品性のある紳士淑女ばかりである。欧州で活動する日本企業全体として、駐在員と現地社員の間でパワハラ事件が皆無とは言えないが、大多数の企業と社員が文化の壁を乗り越えようと努力している。

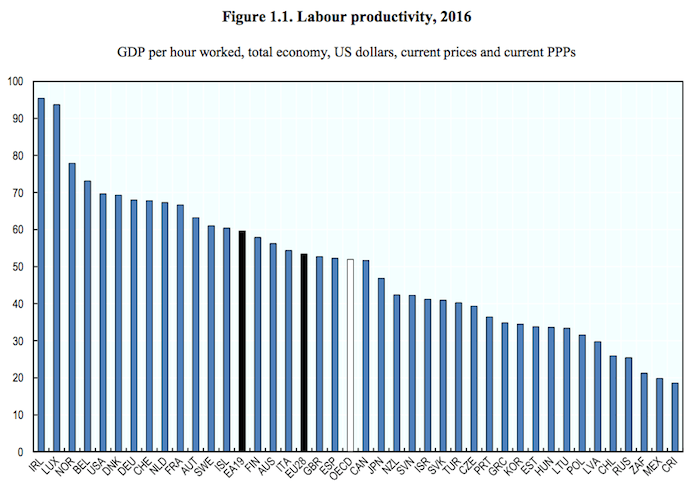

ベルギーの誇る世界トップクラスの労働生産性

それにしても、世界的に日本の長時間労働は悪評が高い。日本では仕事に熱心なのは美徳であると考えられがちだが、現実には高い付加価値を生むビジネスを創出できていない状況を、長時間働くことでカバーしているだけなのかもしれない。

OECDの統計では、労働生産性はアイルランド、ルクセンブルク、ノルウェーに続いてベルギーは第4位。アメリカが第5位で、その後ドイツやフランス、イタリアなど欧州諸国が続き、日本は20位で平均値をわずかに下回る位置にある。(2016年資料)

毎年夏のバカンスを1か月たっぷり満喫し、めったに残業なし、休日出勤なしのベルギーでは、自殺率はそれなりに高いものの、仕事のし過ぎで過労死する会社員の話などはまったく耳にしない。

こうした統計数字には国による計算方法の差異などもあるが、もし収入が同じくらいだとしても、夏休みをゆっくり過ごす国民と、有給休暇もろくにとれないほど時間に追われている国民の生活の質は、どちらがいいか真剣に比べたほうがよさそうだ。

ベルギーで会社に勤める場合、経営者および管理職なのか、それとも一般社員なのかによって働き方は大きく変わる。経営陣は給料もいいかわりに労働時間も長く責任も大きい。一方の一般社員は給料はよくないかもしれないが、労働時間は9時から5時など決められた通りでサービス残業など発生しない。有給休暇は必ず全部消化し、長期のバカンスに出かけるなど、家族と過ごす時間をしっかり確保できるようなライフスタイルを楽しむ。

決められた時間しか働かない労働者を、いかに上手に使って高い利益を生むようにするか、そこが経営者の手腕の見せ所である。無意味な仕事をさせるのは人件費の無駄遣いでしかない。ホワイトカラーの彼らは高いレベルの教育を受けており、結果を出すことを常に求められるエリートたちである。

産業全体も、高利益を生むビジネスに転換していくような構造になっている。ベルギーでは化学産業や医薬品など、ニッチな分野に強みを発揮している。歴史的な街や芸術品などで観光客を呼び込む魅力も備えている。

一般的に、外食産業は価格設定が高い。付加価値をつけられる部分においては、けっして安売りしない姿勢が見て取れる。価格競争で業界全体が疲弊していくのは賢明でないと知っているからだ。

特にブルーカラーの人間は、仕事は仕事と割り切っている。会社はそれに関係する人々全員が生きる糧を得るために利用するために存在し、弱い者いじめの場でもなければ自己実現のための場所でもない。単純に収入を得るためにそこで働いているのであり、究極的にそれは家族のためである。仕事のために家族との時間を犠牲にするのは、本末転倒しているとベルギー人は考える。

もし、小説とは逆の組み合わせで、ベルギーにある企業が日本大使の娘を預かるとしたら、その長所を生かした部署に配属して時間内はぞんぶんに活躍してもらうはずだし、もしお嬢様がどうしても役に立たないとなれば、すぐに解雇してしまうだろう。トイレの掃除は専門の業者に入ってもらうし、お茶は各自が自分で用意する。せっかく雇った社員に無意味な仕事をさせることの意味が分からない。無駄を一番嫌うのがベルギー人だ。しかも、労働裁判になればどちらが勝つか分からないし、裁判や弁護士のお金とかかる時間も相当な負担になる。

働くことは美しい。そんな日本の美徳はこれからの時代も価値があるのか?

家族と過ごす時間を最大化したい。ベルギーの効率主義から日本人が学ぶことはできるのか? そんなことを考えさせられる作品である。

3.feb.2019 by Tyltyl